据日媒报道,日本石川岛播磨重工(IHI)将彻底关闭位于爱知县知多市的爱知工厂。爱知船厂的倒闭,意味着日本造船业翻身无望。然而,真的如此吗?

据日经中文网报道,拥有45年历史的爱知工厂正式落下帷幕。这家造船厂在1970年代中期建成之时拥有日本国内屈指可数的生产能力,曾是“日本造船”的象征,但在中韩造船企业的攻势下,订单增长变得毫无希望。日本此前还未出现过大型重工业集团彻底关闭大型造船厂的先例,IHI的决断反映出日本造船企业已经无望翻身的现状。

日本造船的象征走下“神坛”

“站好了爱知工厂的最后一班岗,完成了可以让我们昂首离开的产品”,8月10日傍晚,在爱知工厂最后的产品——液化天然气(LNG)储罐的完工典礼上,厂长喜田章裕面对约200名员工和退休工友等发表了这段讲话。

在喜田章裕发表讲话的办公楼后面,耸立着全长800米的大型船坞。在爱知工厂1973年投入运行时,这里与三菱重工的长崎造船厂香烧工厂、日立造船(现日本海事联合公司,JMU)的有明事业所并称为日本三大造船厂。

爱知工厂最后一次造船是在2011年,之后一直生产隧道挖掘机和LNG储罐。这次彻底关闭后,坚持到最后的约100名员工将转岗,厂址正考虑出售或出租。

日本重工企业一直在进行各种裁员,但可建造30万吨以上大型油船的大型造船厂彻底关闭还是首次。随着东京的城市再开发,IHI在2002年对原东京第一工厂进行功能转变,三菱重工也在2012年把神户造船所缩减为专门建造潜艇,三井E&S造船2018年决定减少在千叶事业所的商船建造。即便如此,这些造船厂都没有彻底崩溃。

近年来,造船业最兴盛的时期是雷曼危机前的2007年,全球造船市场出现了前所未有的盛况,IHI爱知工厂也决定第二次重启造船。但兴盛局面没能持续下去,第二年发生雷曼危机后,船舶需求锐减,于是爱知工厂在2011年停止造船。

即便是经历了市场低迷,以IHI为首的日本各造船企业仍保留着船坞,原因就是造船业特有的盛衰波动非常剧烈。有大型造船企业的高管表示:“造船业一直觉得,只要有一年好业绩,另外九年靠着剩下的订单和‘副业’也能熬下去”。

但目前造船厂作为调节阀的意义已经丧失。因为在全球船舶市场上,日本的地位下降已经成为明显事实。

日本造船日渐“没落”?

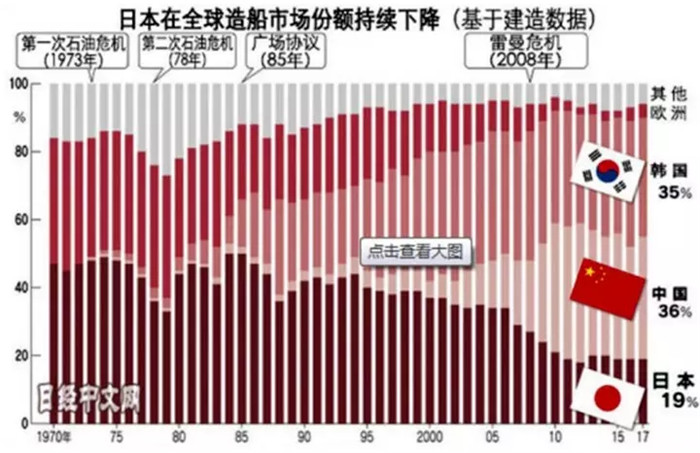

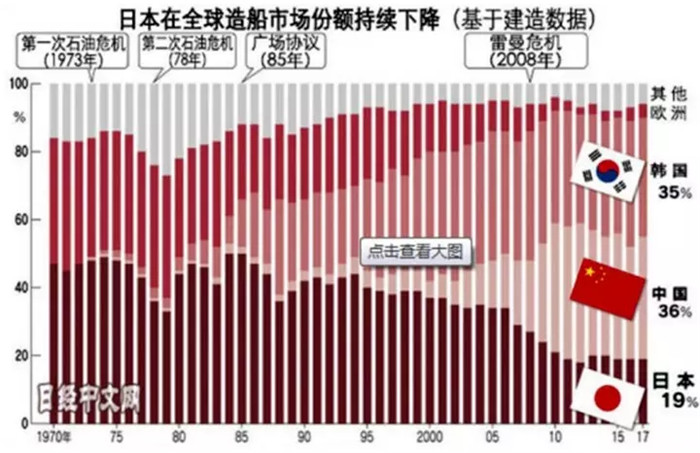

1990年,日本接到的新船订单占到全球份额的54%,到2017年这一数字下降到7%,而技术水平和生产效率都得到提升的韩国占43%,以低廉人工成本为武器的中国占到35%。

随着日本造船业陷入危机,日本主要的重工业企业相继采取了重组措施,不过,完全关闭像工厂这样能够建造VLCC的大规模船厂尚属首次。2002年,石川岛播磨重工曾经因城市再开发而迁移原东京第一工厂;2012年,三菱重工缩小了神户造船所的产能,为建造潜水艇而特化;今年,三井E&S造船决定缩小千叶事务所的商船建造比例。

2013年,石川岛播磨重工与日本环球造船合并成立了日本造船联合(JMU)。当时,虽然爱知工厂并不在合并范围之内,但如果JMU接单量开始增加,爱知工厂还是有可能成为JMU的转包船厂。然而,随着日本造船业在全球市场所占份额的逐步减退,爱知工厂作为JMU转包船厂的意义也不复存在。

2017年,日本船企接单量在全球市场所占份额降至仅7%。与之相比,拥有高技术和生产力的韩国船企接单量所占份额为43%,以廉价劳动力成本为优势的中国船企接单量份额为35%。一家日本大型造船企业的高管表示:“虽说全球市场正逐步摆脱最低迷时期,但就连日本的海运企业都把订单交给中韩企业,日本国内造船厂无事可做”。

“爱知工厂的规模过大。如果规模小的话也许还能存续下去”,IHI内部也有这样的感叹。资产越是庞大,在无法盘活时就越是损毁企业价值。对于造船这样波动剧烈的业务,投资者的眼光也异常挑剔;IHI的决断也许将打破日本其他重工业企业复活造船的美梦。

今年7月30日,日本船厂JMU在横浜市矶子工厂建造的新型宙斯盾舰“摩耶”号7月30日下水。

日经中文网称,这是该公司的前身之一IHI自1993年接到订单以来、时隔22年建造的宙斯盾舰。对于因液化天然气(LNG)船只的建造订单减少而陷入困境的日本海事联合而言,这将是卷土重来的良机;但是,在商船建造方面落后于中韩的日本综合重工企业依赖政府需求的局面日趋明显。

2018年上半年,日本船舶工业的新船接单量及其市场份额在中、韩两国的强势竞争下进一步萎缩,且新船基本由本国船东订造。面对激烈的竞争,日本船企一方面通过加强合作、推进数据共享以及兼并收购以增强规模效应;另一方面,通过优化组织结构、转变业务发展方向和加强创新技术研发以提升市场竞争力。此外,日本政府出台了顶层规划政策《海洋基本计划》,指导本国船舶工业未来发展。

多措并举谋东山再起

★ 削减国内产能,加速产能海外转移

日本造船企业加速推动国内产能向外转移。川崎重工计划将70%的商船建造能力转移至中国大连和南通的合资船厂,并投资约12亿元人民币扩建大连中远川崎。三井造船在中国设立总部公司,从事船用设备、海工设备等贸易和维修,以及相应的技术咨询和服务业务。常石造船在国内仅保留常石工场,并加快将其造船业务向中国的常石(舟山)和菲律宾的常石(宿雾)转移。

★ 抱团取暖,应对行业低迷

组建造船联盟仍然是日本船企“抱团取暖”、应对行业低迷形势的重要措施之一。为应对来自中、韩两国的竞争压力,扭转接单份额不断下滑的局面,日本船企通过合作实现优势互补、提高效率。继去年三菱重工与今治造船、名村造船、大岛造船组建商船业务联盟后,今年5月,三井E&S造船和常石造船也签署了业务合作协议。双方在保持各自管理独立性的基础上,一方面,通过技术合作和设计协作,缩短设计周期,扩大产品范围;另一方面,联合利用分销渠道和供应商,共享各自在国内外的生产制造设备,提升成本竞争力。此外,日本船舶企业在加强信息共享和信息化建设方面也取得成效。6月,46家航运公司、造船企业和船舶配套企业共同成立了船舶信息共享平台,用于收集和共享船舶航行过程中的数据。目前,已有300艘注册船舶,预计2022年将有550艘注册船舶和85家会员单位。

★ 调整业务结构,转变接单重点

随着中、韩船企建造水平不断提升以及日本船企盈利空间持续缩小,日本传统船型的建造优势被逐渐削弱,特别是三菱重工和川崎重工两家业务多元化的综合型船企,其商船业务逐年萎缩,新接订单量相比完工量“入不敷出”。在此情况下,两家船企计划改变接单重点,使商船业务规模再次增长。

三菱重工在最新发布的中期业务计划(2018财年-2020财年)中表示,该公司将调整商船业务未来发展方向,将渡船和公务船作为商船业务的核心产品,使其订单份额增加至60%,特别是利用豪华邮轮建造经验承接欧洲船东的大型客滚船、渡船和汽车滚装船订单。与此同时,三菱重工将压缩气体运输船业务,使其订单份额减少至20%。此外,为应对当前低迷的市场形势,三菱重工还计划发展以硫氧化物(SOx)洗涤器、燃料气体供应系统(FGSS)为主的环保设备和符合环保规范的海洋工程项目等业务。

川崎重工旗下子公司Ship & Offshore Structure位于日本国内的船厂将重点研发和销售LNG动力船、水下机器人和用于LNG船的“SOPass”型导航系统等产品;位于中国的两家船厂接单目标将逐渐转向节能环保型船舶,包括散货船、大型集装箱船、超大型油船(VLCC)等。

★ 优化组织结构,强化管控能力

在造船业务成本费用居高不下、盈利艰难的背景下,日本船企不断优化内部组织结构,通过拆分或合并的方式重新配置资源,加强业务管控能力和提升经营效率。Sanoyas造船今年频繁调整组织结构,包括拆分大阪工厂建造业务、加强企划部规划能力、调整技术总部业务、组建液化天然气(LNG)货物系统项目组等。同时,合并两家全资子公司Sanoyas商业伙伴株式会社和Sanoyas建物株式会社,前者业务以钢结构制造、废钢和有色金属销售为主,后者业务以不动产租赁、保险代理为主。川崎重工将旗下全资子公司Kawasaki Techno Wave位于坂出工厂的船舶设备配件加工制造业务以及物流管理业务拆分出来,合并至母公司的船舶制造业务部门,通过集中管理优化制造流程,提升生产效率。

此外,三菱重工和佐世保重工合并业务相似的部门,以便统筹管理。三菱重工将陆上风电事业部和海上风电事业部合并为风电工程服务部,佐世保重工将佐世保重工生产服务公司并入佐世保海运港口服务公司。

★ 技术创新引领,推进智能化发展

日本政府接连提出i-ocean(海洋产业革命)和i-shipping(造船业竞争力强化)理念,大力推动前沿技术发展。各船企积极研发相关技术,如三井造船和商船三井将联合开发自主远洋运输系统技术,发展无人船技术;今治造船等船企和日本邮船等航运公司计划联合开发新一代智能型船舶等。

★ 深化新船研发,扩大船型种类

日本船企持续推出领先新船型,扩大在建船型种类。名村造船推出更加节能的灵便型散货船;川崎重工计划大力发展LNG动力船舶、日本联合造船建造节能型VLCC等。川崎重工推出新型Moss型液舱围护系统,使得LNG船装载量增加15%。三菱重工将利用豪华邮轮建造经验争取大型客滚船、客渡船和滚装船新船订单,并计划在气体燃料动力船舶领域寻求机遇。

★ 出台顶层规划政策,支持产业发展

今年5月,日本政府出台了海洋政策的纲领性文件《海洋基本计划》(第三版),明确了未来5年日本海洋产业发展的方向,将从海洋资源开发重点转向领域警备、离岛防御等安全保障领域。其中,与船舶产业相关的包括推进海洋资源开发利用、振兴海洋产业、保障海上运输三方面。

此外,日本国土交通省继续对创新型技术研发项目提供资金补贴,2018年上半年,国土交通省公布的补贴项目包括内河船节能技术和内河航运数据共享技术、4项海洋资源开发技术研发项目、3项LNG动力船研发项目以及15项物联网、人工智能建造技术研发项目等。

(根据中国船舶报、中船工业经研中心等编辑整理)

来源:中国船检